子どもの声を聞き続ける「相談支援事業所ヨハク」。ヤングケアラーの悩みにどう寄り添う?

子どもの声を聞き続ける「相談支援事業所ヨハク」。

ヤングケアラーの悩みにどう寄り添う?

埼玉県川越市で「相談支援事業所ヨハク」を運営する、代表の作業療法士・戸田竜也(とだ たつや)さん。事業所では、家族のケアを担う子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」の支援にも積極的に取り組んでいます。

今回は、ヨハクの活動内容や戸田さんが目指す社会のあり方、さらに家族のケアに追われる子どもたちへのメッセージについて、お話を伺いました。

地域密着で活動する「相談支援事業所ヨハク」

―― 「相談支援事業所ヨハク」は、2022年3月14日に法人を設立されたのですよね。まずは、事業所を始めた経緯を教えていただけますか?

作業療法士になった当初は、精神科病院に勤務していました。病院での経験から学ぶことも多かったのですが、「障害や病気の原因は、障害のある個人やその家族にある」とする判断や雰囲気に、次第に違和感を覚えるようになりました。

―― 「障害や病気の原因が個人や家族にあるとする雰囲気」とは、具体的にどのようなものだったのですか?

例えば、これまでの経緯を十分に確認せずに「病気の原因は家族の過干渉にある」または「無関心にある」とするケースがありました。僕としては確認不足に思えましたが、病院内ではそうした決めつけが多々見受けられて……。

ただ、医療の現場で働く前から、病気や障害への支援が十分ではないことには気づいていたかもしれません。僕の双子の兄は脳性麻痺があるのですが、親が医療機関に相談すると「市に相談を」、市では「学校に相談を」、学校では「医療機関に相談を」と、たらい回しにされることが多くて。結局、家族だけで問題を抱え込まざるを得ない状況が続いていました。親が困る姿を見ながら、支援の仕組みに対する理不尽さを感じていました。

―― 「相談しよう」と決意したのに、いざ行動に移すと受け入れてもらえない。とても苦しいことだと思います。

本当にそうですよね。モヤモヤを抱えながら勤務する中で、あるとき、病院内で自分のロールモデルになる先輩との出会いがありました。

その先輩は、福祉や医療の課題をしっかり受け止め、「必要悪」とされている部分にも批判を加えて、「よりよい支援をするために、この課題を解決しなければならない」と考えていた人です。病院の外でも、精力的に活動をしていました。

「この人みたいになれたらいいな」と思っていたときに、先輩のほうから声をかけてもらいました。そこから、自分になにができるかを考え、病院を退職して精神科クリニックに転職。そこで、困難を抱える当事者や家族のそばで支援を行うアウトリーチの方法を学びました。徐々に、病院外で自分にできることがわかってきて……。

「医療機関ではない場で、地域に根ざして、そこで暮らす人たちが安心して過ごせるサポートをしたい!」と考えて、事業所の設立に向けて動き出しました。ヨハクを法人化したのは2022年3月。同年8月から、本格的に活動を開始しました。

―― 現在のヨハクの活動内容も、ぜひ教えてください。

ヨハクでは現在、3つの活動を行っています。

一つめは、精神科訪問看護ステーション。対象者は精神科に通院している方で、主治医の指示書をもとに、看護師や作業療法士が居宅に訪問して生活支援を行います。

二つめは、相談支援事業所。対象者と面談を重ね、本人が希望する生活に近づけるよう、障害福祉サービス(グループホーム、ヘルパーなど)を中心に支援を調整する役割を担っています。

三つめは、自立生活援助事業所。障害のある人がグループホームや入院生活から一人暮らしなどの生活へ移行して、その後も継続できるよう、相談員などが定期的な訪問や随時の対応で支援を行う障害福祉サービスです。

―― 活動の軸が3つあるんですね。1つに絞らないのは、なにか理由があるんでしょうか?

制度の課題でもあるのですが、利用する制度によっては、実際に困っていることがカバーできない場合があります。制度と制度の間に落ちて、助けを求めているのに支援を受けられない可能性はゼロじゃない。ヨハクでは、支援の枠組みを広く持ち、個々人に合わせたサポートができるようにしています。

「生徒のことを知ってください」学校側への働きかけ

―― ヨハクでは、家族のケアを担う「ヤングケアラー」の支援も行っていますよね。子どもたちへのサポートは、ヨハクの3つの活動のうち、どれが一番深く関わっていますか?

どれか一つではなく、すべてかな。ヨハクが支援している方に子どもがいれば、自然とその子どもも支援対象に入ってきますから。どの制度を利用するにしても、家族支援は当事者を支えるために必要不可欠だと考えています。

―― 子どもたちへのサポートは、事業所設立当初から想定していたのですか?

いえ、設立当初は「病気や障害のある当事者を地域で支えたい」というシンプルな目的で動いていました。その思いは今も変わりませんけどね。

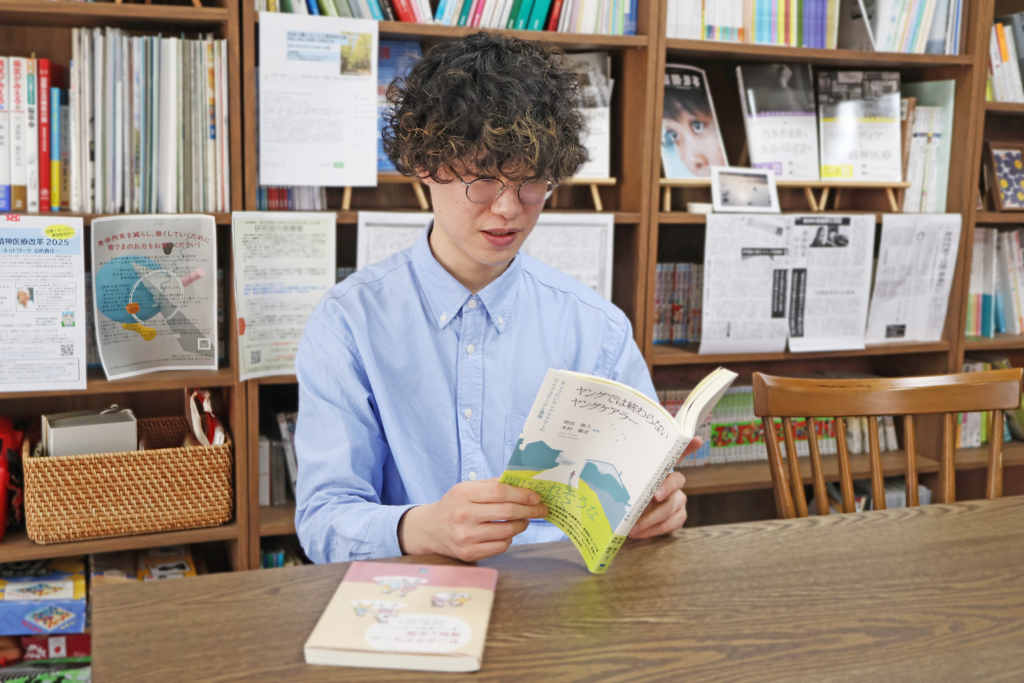

ただ、家庭を訪問する中で、病気や障害のある本人だけではなく、そこで暮らす子どもたちとも出会うようになりました。家族のケアや家事を担うヤングケアラーの存在はもともと知ってはいましたが、実際に子どもたちと関わる機会が増えるにつれ、「彼らへのサポートも必要だ」と自然に考えるようになりました。

―― 具体的に、子どもたちにどのようなサポートをしているのでしょうか?

例えば、子どもの許可を得たうえで、家庭の状況を学校側に共有し、関係者でどんなサポートができるのかを話し合う会議をセッティングしたことがあります。逆に、学校での困りごとを家庭に伝えることもありますね。

学生生活を送るうえで、教育機関の協力や理解は欠かせません。生徒の家庭での役割を先生が知るだけで、声かけや接し方に変化が生まれることもありますから。子どもたちを支えるには、「関係者が協力してチームを作ること」が大切だと考えています。

―― 連携を求めた際に、学校側から「学校ではなにもできません」と言われることはないのでしょうか? 学校側がどれくらい介入してくれるのか、気になります。

正直、先生方の協力をすぐに得られないケースもあります……。でも、だからこそ僕たちが働きかけないと、子どもが置かれている状況はいつまでも学校側に理解されないままです。

家庭の中で起きていることは、どうしてもブラックボックスになりがち。外側からノックしないと、問題や課題がずっと家庭内に留まってしまいます。学校側に「なにもできない」と言われても、それでも僕たちは「なにもできなくていいので、まずは知ってください。一度顔を合わせて、現状を共有させてください」とアプローチします。

その後、理解を示してくれるかどうかはさまざまですが、それでも今後も学校への情報共有は続けていかないといけないと思っています。

―― 自分のために動いてくれる大人が、自分が暮らす地域にいることは、子どもたちにとってすごく重要な意味を持つと思います。

子どもを気にかけることは、本来大人であればどの立場でもできると思います。ただ、気にかける際に本人の状況を知っているか知らないかでは、きっと大きな差が出てきます。「知ること」は一見単純なことのようで、実はとても難しい。それでも知らなければ、その後に具体的な支援を検討することもできません。

その他の関わりだと、親が精神科に通っている場合、子ども自身も精神的なケアが必要なことがあります。その場合は、子ども自身を児童福祉や母子保健の相談窓口につなげることもありますね。

あとは、進路の相談かな。

―― 高校や大学受験でしょうか。進路の悩みは、やっぱり多いですか?

そうですね。親の病気や金銭的な問題など、いろいろなことを加味して考えている子が多いです。学校側に伝えた進路とは違う方向性が気になっているけど、誰にも言えずにいることもあるんですよ。僕は、その「誰にも話せていないこと」が社会的な課題だと思ってる。

子どもが望む進路を口にすらできないのは、どう考えても健全じゃないですよね。聞くことしかできないとしても、僕たちは子どもたちの本心を知りたいと思っています。僕たちが聞くことで、家庭や学校と協力しながら、新しい道を模索できるかもしれませんし。

「子どもたちは、自ら扉をノックしてはくれない」

―― 子どもたちの支援を続けている中で、なにか課題を感じる瞬間はありますか?

大きな課題は、困っている子どもの存在に、大人が気づきにくいことだと思います。

ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちについて、これはあくまで僕の個人的な印象ですが、パワーレスになっている子が多いと感じていて。家族のケアと学校の両立で疲れて、自分の困りごとを解決するために動く余力がないし、そもそも解決できるという発想もない。

僕たちがいくら事業所の中で待っていても、子どもたちのほうから扉をノックしてくれることはないんですよね。

―― 子どもが抱えている困難に気づくために、大人はなにができるんでしょう……。

ヨハクでは、その答えの一つとしてアウトリーチの活動を軸にしています。訪問の主体は障害のある本人ですが、実際に生活の場に足を運んで関係を築くことで、子どもを含む家族の存在や状況に目を向けられます。

これにより、子ども自身が抱える悩みや困難にも気づくことができ、適切な支援に繋げたり、必要に応じて他の機関と連携したりすることが可能になります。

大人ができることは、子ども本人に直接なにかを求めるのではなく、まずは子どもが暮らす環境や関係性に目を向けて、じっくり関わっていくことなのではないでしょうか。

―― 子どもからのヘルプを待つのではなく、大人側から関わる姿勢が大切なのですね。

はい。あとは、社会が抱える課題も大きいと思っていて……。困っている本人が声を上げないと支援が提供されないって、やっぱりおかしいじゃないですか。必要な人に、必要な支援を提供するのが社会や福祉の役割だと思う。

社会課題を解決するための第一歩として、僕は、大人側が感じた違和感を無視しないことが重要だと考えています。子どもが疲れていたり、家庭の役割で忙しくしていたら、周囲の大人は誰かしら気づくと思うんですよ。なにかおかしいな、どうしたのかなって。

そこで見て見ぬ振りをすると、子どもは問題の渦中に取り残されてしまう。子ども一人ひとりに対して、親以外の大人が自然と関わる文化が、今の日本には必要だと思います。

―― 最後に、家族を支える子どもたちに向けて、なにかメッセージをいただきたいです。

問題や課題を抱えていても、それは「あなたたちが悪いわけでも、まして親御さんが悪いわけでもない」と伝えたいです。問題が解決できていないのは、僕たち支援者の責任。子どもたちの努力が足りていないわけではありません。「苦しい」「つらい」などの声を我慢せずに言える社会にまだできていなくて、とても申し訳なく感じています。

医療や福祉、行政との関わりの中で、もしかしたら自分の親を悪く言われる瞬間もあるかもしれない。でも、僕はそれも間違いだと思っています。子どもも悪くなければ、病気や障害のある本人も悪くない。僕たちが家庭に介入するのは、親御さんを責めるためではなく、適切な支援を届けるためです。子どもたちの周りに、少しでも信頼できる登場人物を増やしていくことが、僕たち支援者に求められている義務だと思っています。

プロフィール

戸田 竜也(とだ たつや)

1995年生まれ、東京都国立市出身。双子の兄が脳性麻痺の当事者であったことがきっかけで作業療法士を志す。精神科病院での勤務を経て、精神科診療所でACT(包括型地域生活支援プログラム)に従事。当事者やその家族の生活の場でサポートを行うことを目的に、医療機関から離れ、2022年3月に「一般社団法人SCRAP&BUILD」を設立。2022年8月「相談支援事業所ヨハク」を開所し、地域に根ざした活動を現在も続けている。

相談支援事業所ヨハク公式HP:https://scrap-build2022.com/

ライター:くまのなな(@kmn_nana) カメラ:小林鮎奈