ヤングケアラーを支える法律「子ども・若者育成支援推進法」に関する座談会を実施しました

2025.03.19

2024年6月に「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、「家族の介護やその他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」を、特に支援を必要とする「ヤングケアラー」と位置づけた上で、国や地方自治体が支援に努めることが法律に規定されました。ヤングケアラーに関して法律で規定されたのは初めてのこと。当団体代表宮崎を含むヤングケアラー支援に取り組む4人で座談会を実施し、レポートにまとめました。

こちらからダウンロードできます。

座談会参加者

一般社団法人ヤングケアラー協会の宮崎 成悟、弁護士の藤木 和子氏、こども家庭庁の古藤 雄一氏・高浜 武氏の4名が登壇し、「子ども・若者育成支援推進法」の課題や意義について座談会を行いました。

法制化についての各立場からの意見

- 2024年6月の法改正でヤングケアラーが法律に正式に位置づけられました。これにより認知度が高まり、支援の必要性が広く認識されつつあります。しかし、進路選択などで「家族を見捨てたと思われるのでは」と不安を抱える人も多いです。法的効力は努力義務とされていますが、社会の意識が変わる大きな一歩となっています。

対象が若者(18歳〜おおむね30歳、状況に応じて40歳未満)まで引き上がった理由

- ヤングケアラーの支援対象が若者まで拡大された背景には、少子化の進行やこどもを社会の中心に考える動きがあります。こども家庭庁の設立後、どの法律で支援するか議論され、介護が成人後も続く現状を踏まえ、「子ども・若者育成支援推進法」に位置付けられることになりました。

- 法改正では「支援の範囲を狭めない」と明記され、表面上は問題がなさそうでも支援の必要性を慎重に判断する重要性が指摘されています。しかし、自治体ごとの対応には差があり、実態調査の実施率も約20%台にとどまっています。今後は調査の充実と、SOSを発信しやすい環境づくりが求められています。

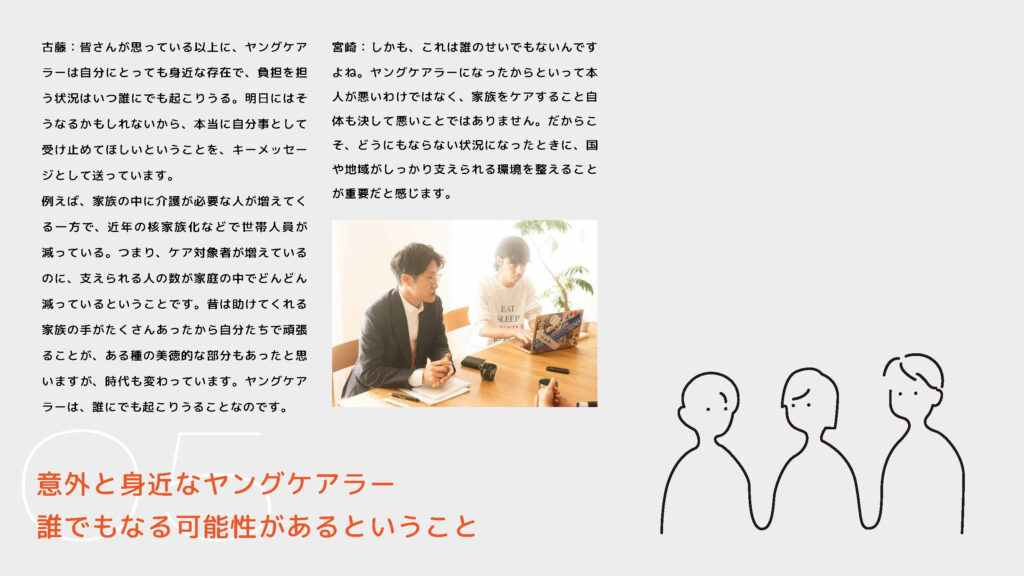

- ヤングケアラーは誰にでも起こりうる身近な問題です。核家族化が進み、支える人が減る中で、負担を抱えるこどもが増えています。ヤングケアラーは本人の責任ではなく、社会全体で支える環境づくりが必要です。

資料は、誰でも自由にダウンロードが可能です。

研修会や、身近な人とヤングケアラーについて話し合う時など、有効的にご活用ください。

フリーマガジン「トンネル」vol.2発行

また、ヤングケアラー協会発行のフリーマガジン「トンネル」vol.2(2025年2月発行)にも本座談会について一部掲載されています。

・ヤングケアラー支援、初の法制化

― 宮崎 成悟(ヤングケアラー協会代表理事)、藤木 和子(弁護士)、こども家庭庁の座談会

・ケアと家族と、私の話。

― 高橋 唯

・寄り添うカタチ、いろいろ

― 谷口 仁史(佐賀県/認定NPO法人スチューデント・サポート・フェイス)、幸重 忠孝(滋賀県/NPO法人 こどもソーシャルワークセンター)

・私の部屋とあの日々と

・セカイをのぞこう!フランスの取り組み

― 安發 明子

・おすすめの映画と本。

・私らしく、生きる。

― 友田 智佳恵(モデル)、加藤 雄太(写真)

・ひらけ

― 松島 靖朗(安養寺住職・認定NPO法人おてらおやつクラブ代表理事)、高橋 亜美(社会福祉法人子供の家 ゆずりは代表)、成澤 俊輔(世界一明るい視覚障がい者)